Essenza del Jainismo e Fiabe

Essenza del jainismo e fiabe jainiste

Estratti da L'ESSENZA DEL JAINISMO - LA STORIA, IL PENSIERO, LE FIABE di Claudia Pastorino e Massimo Tettamanti, Editori Riuniti, 2003

[on line su http://www.jainaelibrary.org/]

L’India è uno straordinario Paese ricco di tradizioni spirituali.

Proprio quando l’Occidente era convinto di conoscerne la storia, le religioni e le filosofie, l’India ci sorprende con una antichissima e affascinante Dottrina spirituale pressoché sconosciuta in Italia, il Jainismo.

Il Jainismo costituisce senza dubbio il più alto e concreto tentativo che sia mai stato attuato in ambito spirituale per indicare un modo di vita profondamente nonviolento, non solo nella teoria ma anche e soprattutto nella pratica quotidiana.

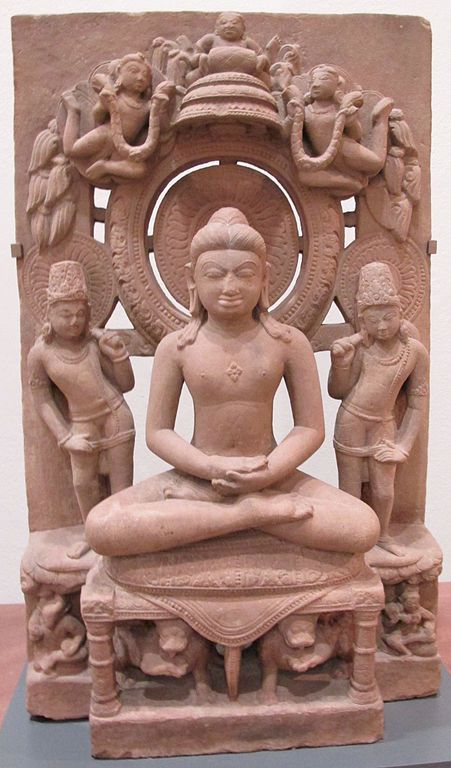

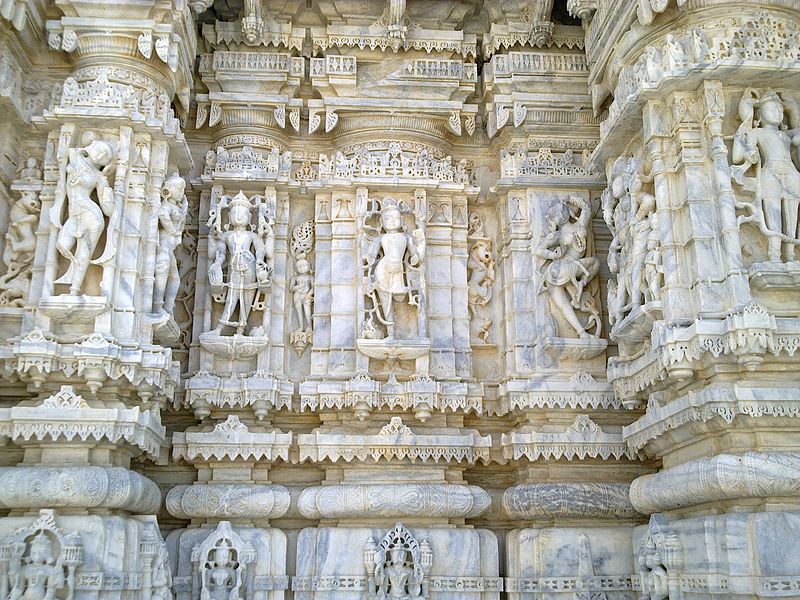

Intorno al sesto secolo avanti Cristo, nell’India settentrionale, visse e predicò un grande Illuminato al quale viene riconosciuta personalità storica, Vardhamana Mahavira. Egli non fondò una nuova Dottrina, ma reiterò la Dottrina predicata dai ventitré Saggi (Tirthankara = “costruttori del guado”) che lo avevano preceduto: il Jainismo, la più antica Dottrina della Nonviolenza e della Compassione universale.

Mahavira, figlio di un raja, all’età di trent’anni decise di abbandonare gli agi della casa paterna per ritirarsi a meditare sulla natura dell’anima e sulla via per la Liberazione dalla sofferenza del ciclo trasmigratorio di morti e rinascite.

Contemporaneo del Buddha, prese anch’Egli le distanze dal sistema vedico a causa soprattutto della divisione in caste e dei sacrifici animali. Ma al contrario del Buddha che, dopo aver seguito per anni il modello ascetico se ne discostò per ricercare la “via di mezzo”, Mahavira rinvigorì le regole ascetiche, prescrisse un codice monastico fondato sul distacco, delineò un codice morale dal quale fosse bandita anche la minima violenza contro qualsiasi creatura umana, animale o vegetale. Mahavira insegnò la parità tra tutti i viventi, senza distinzioni di casta, di sesso, di specie o di razza.

Il termine “Jain” significa “Vittorioso” e designa colui che abbia vinto sugli attaccamenti, sulle avversioni, sull’egoismo, sul materialismo e sulle passioni.

Il Jainismo è una Dottrina spirituale ateista, che non presuppone, cioè, l’esistenza di un Dio né di più Dei creatori dell’Universo. Il Jainismo identifica il Sacro con l’energia vivente: l’anima di ogni essere vivente (uomo, animale, vegetale, e anche degli elementi) è eterna e divina.

L’anima ritorna a fondersi con l’Assoluto e si libera dalla sofferenza delle rinascite, soltanto dopo essersi completamente liberata dagli attaccamenti, attraverso il distacco, le meditazioni, le austerità, l'autopurificazione, l'ascetismo e la stretta osservanza del comandamento dell’Ahimsa, cioè Nonviolenza attiva verso tutte le Creature: questa è, nel Jainismo, la via verso la Liberazione.

Occorre sciogliere il nodo tra l’anima e la materia, determinato dai frutti delle azioni che sono state compiute, sia cattive che buone, che generano inevitabilmente karma (negativo o positivo): l’accumulo di karma è la causa diretta delle rinascite

L’universo jainista è ricco e composito: le anime incatenate alla materia si reincarnano in questo mondo terreno nelle varie forme viventi, oppure nella regione celeste in forma di angeli, semidei o dei, o ancora nella regione infernale: in ogni caso, tutte queste anime aspirano a liberarsi dal corpo per raggiungere lo stadio di “Anima Liberata” e rifondersi con l’Assoluto.

L’osservanza dell’Ahimsa costituisce il cuore stesso e la regola d’oro del Jainismo; Ahimsa significa simpatia, fratellanza, amore verso ogni creatura; significa riconoscere in ogni altro il proprio sé. Il Jainismo attribuisce, inoltre, estrema importanza alla “Costante Vigilanza” e all’”Intenzione”: l’Ahimsa deve essere applicata attivamente in ogni istante della propria esistenza e nei confronti di qualunque vivente.

Il Jainismo postula la dottrina dell’Anekantavada, cioè relatività della conoscenza o molteplicità dei punti di vista: questa dottrina, ben esemplificata dalla favola “L’elefante e i non vedenti”, insegna a riconoscere una parte di verità in ogni idea, pensiero, religione, aprendo così la mente e il cuore a un reale ecumenismo e all’accettazione delle differenze.

Un aspetto interessante della devozione jainista è che questa non è concepibile per l’ottenimento di miglioramenti spirituali o materiali: la riverenza ai ventiquattro Saggi Tirthankara è fine a sé stessa; compito dei Saggi è essenzialmente quello di Indicatori della giusta via verso la Liberazione. Ogni progresso personale può avvenire unicamente grazie agli sforzi, alla condotta e all’impegno personale del singolo individuo.

Il Jainismo si divide in due Scuole principali: Svetambara e Digambara.

I monaci e le monache Svetambara ( = “Vestito di bianco”) generalmente possiedono un abito bianco, una ciotola per il cibo e l’acqua, un bastone per accompagnarsi nei lunghi tragitti a piedi, un piumino per rimuovere gli insetti dal loro cammino e prima di sedersi e coricarsi, una pezzuola sulla bocca per non nuocere ai batteri dell’aria.

I monaci e gli asceti Digambara ( = “Vestito di cielo”) generalmente possiedono il piumino e un contenitore per l’acqua con cui lavarsi i piedi prima di entrare nei templi; prendono il cibo e l’acqua da bere nel cavo delle mani giunte.

I Jain (monaci e laici di entrambi le Scuole), oltre a non cibarsi di alcun animale (di aria, di acqua e di terra), non si cibano neppure di tutte quelle creature vegetali prelevando le quali si uccide l’intera pianta non lasciandole la possibilità di continuare a crescere e a produrre i suoi frutti (come i bulbi e le radici: carote, patate, rape, eccetera); non si cibano dei frutti ricchissimi di semi, e quindi di anime, come il melograno, dove è difficile separare la polpa commestibile dai semi (che vanno restituiti alla terra senza danneggiarli); non si cibano di miele, prodotto mettendo in pericolo la vita delle api. Dall’avvento dell’industrializzazione dello sfruttamento degli animali per la produzione di uova, latte e latticini (allevamenti intensivi e allevamenti in batteria), i Jain bandiscono anche gli alimenti di origine animale, poiché la loro produzione comporta inevitabilmente violenza (Himsa) sugli animali.

Le più recenti indicazioni dottrinali jainiste suggeriscono uno stile di vita Vegan al fine di ridurre al minimo la violenza.

Questo codice morale fa del Jainismo una Dottrina che, pur così antica, si trova a essere in linea con il più spinto pacifismo, animalismo e ambientalismo contemporanei.

Proprio l’estremo rigore nella pratica della Nonviolenza ha contribuito a fare del Jainismo, nel corso dei secoli, una Dottrina minoritaria: attualmente i Jain sono circa dodici milioni, quasi tutti in India e negli Stati Uniti d’America.

Fra il 100 e l’800 d.C. vennero compilate numerose Scritture sia dalle comunità di Digambara che dalle comunità di Svetambara.

Intorno al 1970, grazie all’iniziativa di Sri Acharya Vinobaji, studioso indiano di Religioni e discepolo del Mahatma Gandhi (a sua volta di fede jainista), i Jain indiani decisero di redigere un testo comune e unanime per la divulgazione nel mondo della loro Dottrina: per la realizzazione di quest’opera unitaria vennero riuniti in assemblea tutti i monaci rappresentanti delle diverse Scuole jainiste.

Vinobaji, insieme ad alcuni collaboratori, studiò le principali Scritture jainiste e stese una prima versione dell’Essenza del Jainismo, sulla base della quale l’assemblea elaborò all’unanimità la versione definitiva del “Saman Suttam” (= “Il libro dei credenti nella non esistenza di Dio”), suddivisa in 756 versetti sul modello del “Dhammapada”.

Nel 1975 venne data alle stampe la versione in prakrito con la traslitterazione in caratteri latini: per la prima volta veniva pubblicato un lavoro unanime, che, finalmente, avrebbe potuto divulgare l’Essenza del Jainismo in tutto il mondo.

Nel 1993 venne pubblicata, in India e negli Stati Uniti, la prima versione tradotta in inglese.

Nel 2001 è stata pubblicata, per la prima volta in Italia, la traduzione in lingua italiana, “Saman Suttam, il Canone del Jainismo, la più antica Dottrina della Nonviolenza”, a cura di Claudia Pastorino e Claudio Lamparelli.

Coltivare intenzioni positive verso noi stessi e verso gli altri, nutrire sentimenti di amore e di fratellanza attiva verso tutte le creature, vedere sé stesso in ogni altro vivente: questi sono gli insegnamenti del Jainismo. La proposizione dottrinale jainista è, infatti: “Vivi e lascia vivere. Ama tutti, servi tutti!”, ove per tutti si intendono gli esseri umani, animali e vegetali, ma anche la terra, il fuoco, l’acqua e l’aria.

Le fiabe e i racconti jainisti più significativi, raccolti per la prima volta in un unico libro, costituiscono un modo piacevole di accostarsi alla conoscenza di questa antica (ma, per molti versi, così attuale) Dottrina.

Benvenuti nell’affascinante mondo jainista!

Da L'ESSENZA DEL JAINISMO - LA STORIA, IL PENSIERO, LE FIABE di C. Pastorino e M. Tettamanti,

Editori Riuniti, 2003

FIABE JAINISTE DALL’INDIA

[online su http://www.jainaelibrary.org/]

La compassione dell’elefante

C’era una volta un elefante che viveva in una foresta insieme ad altri animali.

Un giorno un grosso incendio divampò nella foresta.

Per salvarsi, tutti gli animali, compreso l’elefante, corsero a mettersi al riparo in un’area sicura.

In poco tempo la zona divenne sempre più affollata e si riempì di animali.

L’elefante,

per un attimo di prurito, sollevò la zampa e, approfittando

dell’occasione, un coniglio saltò velocemente a occupare lo spazio

libero che si era creato.

Nel momento in cui l’elefante stava per

riappoggiare la zampa, si accorse del coniglio seduto e, per evitare di

ucciderlo o di fargli del male, rimase con la zampa sollevata.

L’incendio durò tre giorni e, in tutti questi giorni, l’elefante rimase con la zampa sollevata.

Quando il fuoco si placò, tutti gli animali, compreso il coniglio, se ne andarono.

L’elefante si sentiva felice di aver salvato la vita del coniglio.

Poi, cercò di appoggiare la zampa ma non ci riuscì perché il suo corpo era rimasto bloccato.

Cadde.

E morì.

Come

conseguenza della sua Compassione e della sua Premura, l’elefante

rinacque come Principe Meghkumar nella sua vita successiva.

Il monaco Metarya, l’orafo e l’uccellino

Metarya era nato in una famiglia di Paria, gli intoccabili.

Poiché

il Jainismo non crede in nessuna discriminazione di casta e considera

tutte le anime uguali, Metarya fu ammesso come monaco e divenne

discepolo del Signore Mahävira.

Un giorno, sotto un sole molto caldo, il Monaco Metarya arrivò nella città di Rajgriha.

Camminava a piedi nudi, non portava cappello ed era completamente rasato.

Andava a elemosinare un po’ di cibo in ogni casa, indipendentemente dalla ricchezza o dalla povertà del proprietario.

Arrivò alla casa di un artigiano molto famoso nella città per la sua arte orafa.

Persino il Re Shrenik ammirava le sue capacità.

Quando

il monaco Metarya arrivò nel cortile della casa dell’orafo,

quest’ultimo stava lavorando piccole gemme d’oro da utilizzare per

creare bellissimi gioielli.

Quando vide il monaco, l’orafo si sentì molto felice e onorato.

Smise subito il suo lavoro, si inchinò al monaco e lo ringraziò per l’onore che gli aveva conferito con quella visita.

Mentre

l’orafo era in cucina a prendere il cibo da offrire in elemosina al

monaco, un uccellino scese dal ramo di un albero e, col becco, prese

alcune gemme d’oro credendo fossero semi.

Il monaco se ne accorse e osservò l’uccellino tornare sull’albero.

L’orafo tornò e gli offrì del cibo accettabile per un monaco, cioè vegetariano e non proveniente da violenza o sfruttamento.

Dopo aver accettato il cibo, il monaco ringraziò e riprese il suo cammino.

Quando l’orafo tornò al suo lavoro si accorse però che mancavano alcune gemme d’oro.

Cercò dovunque ma non riuscì a trovarle.

L’unica cosa che riusciva a pensare era che le avesse prese il monaco.

Pensò

che forse le costose gemme avevano tentato il monaco oppure,

addirittura, che non si trattasse di un vero monaco bensì di un

malfattore travestito.

Gli corse dietro e lo trascinò a casa propria.

Gli chiese se avesse preso lui le gemme d’oro ma il monaco, calmissimo, rispose: “No, non le ho prese io.”

L’orafo, ormai arrabbiatissimo, insistette con l’interrogatorio: “E allora chi le ha prese?”.

Il

monaco pensò che, se avesse raccontato all’orafo la verità, egli

avrebbe senz’altro ucciso l’uccellino e che tale violenza non era

assolutamente da permettere.

Non disse nulla e mantenne la calma.

L’orafo si convinse che, poiché non rispondeva, il monaco stava nascondendo l’oro.

Si arrabbiò ancora di più e iniziò a colpirlo.

Il monaco rimase ugualmente calmo e quieto.

L’orafo, reso sempre più furioso dalla calma e dall’immobilità del monaco, decise di dargli una lezione.

Lo fece stare sotto il sole con una striscia di cuoio bagnata legata intorno alla testa.

Il cuoio, seccandosi, iniziò a restringersi e a procurare grande dolore al monaco.

L’orafo era convinto che, prima o poi, non potendo resistere a tanto dolore, il monaco avrebbe confessato.

Non

era certo in grado di capire quanto questo monaco fosse compassionevole

e altruista, disposto a donare volentieri la propria vita per salvare

la vita di un uccellino mai visto prima.

Il monaco soffriva

atrocemente ma non esitò mai e mantenne la propria ferma convinzione di

non dire all’orafo che cosa realmente fosse accaduto, per non mettere in

pericolo la vita dell’uccellino.

Non si arrabbiò neanche con

l’orafo e rimase in pace pensando: “Questo corpo è deperibile, perché mi

dovrei preoccupare per lui?”

Inoltre si sentiva pienamente felice di aver potuto salvare una vita.

In

quello stato mentale di totale equanimità il monaco raggiunse

l’onniscienza, chiamata Kevaljnan. Nello stesso istante, la pressione

del cuoio divenne così forte che i suoi occhi scoppiarono ed egli morì.

La sua anima si era per sempre liberata dal ciclo di morti e rinascite.

In quel mentre, un taglialegna che passava di lì buttò a terra una fascina.

Il rumore spaventò l’uccellino che fece cadere le gemme d’oro.

L’orafo le vide, impiegò un attimo a comprendere, e subito si pentì di aver dubitato del monaco.

Corse per liberarlo, ma era ormai troppo tardi.

Il matrimonio che non avvenne

Il Principe Nemkumär, figlio del Re Samundra Vijay, era fidanzato con la Principessa Räjul, figlia del Re Ugrasen.

Nel giorno del loro matrimonio, il Principe Nemkumär viaggiava verso il palazzo della Principessa Räjul su di una carrozza riccamente adornata.

Mentre viaggiava felice, udì le urla di molti animali e uccelli.

Chiese al suo cocchiere il motivo di quelle grida.

Il cocchiere gli disse che quelli erano gli animali destinati al suo pranzo di nozze.

Questa risposta gelò il sangue nelle vene del Principe Nemkumär e lo rese molto triste.

“Gli animali soffrono quando vengono uccisi. Uccidere animali e uccelli per l’alimentazione non è giusto e non è necessario” disse.

Il Principe Nemkumär fece fermare la carrozza e andò a liberare tutti gli animali.

L’illuminazione lo raggiunse in quello stesso momento.

Egli rinunciò al suo matrimonio e se ne andò.

Abbandonò tutte le ricchezze e tutti i piaceri terreni e si ritirò nella foresta a meditare.

Molte tra le persone invitate al matrimonio furono illuminate dalla scelta del Principe Nemkumär: divennero compassionevoli e smisero anch’esse di mangiare la carne degli animali.

Successivamente, il Principe Nemkumär (o Nemi Kumar) rinacque come il ventiduesimo Tirthankara Lord Neminath (o Neminatha).

Soma la nuora

Molto molto tempo fa, c’era un mercante Jain molto religioso.

Ogni mattina si svegliava e recitava i Mantra, svolgeva pacificamente i riti, si inchinava e onorava i monaci.

Questo mercante aveva una figlia di nome Soma. Anch’ella compiva tutte le attività religiose come il padre.

Quando

Soma divenne maggiorenne si sposò, ma né lo sposo né i suoi parenti

erano persone religiose e in particolare detestavano il Jainismo.

Sua suocera non sopportava di vedere Soma che impiegava molto del suo tempo per le pratiche religiose.

Soma non sapeva che cosa fare e ogni tanto aveva dei dubbi: “Devo abbandonare la mia Dottrina o continuare a seguirla?”

Alla fine decise di continuare a fare ciò che la rendeva più felice e continuò a praticare i suoi riti.

Ogni

mattina, appena sveglia, recitava il Mantra Namokar, il principale

Mantra jainista, e compiva il Sämäyika, la meditazione per l’ottenimento

della serenità. Ogni volta sua suocera cercava di impedirle lo svolgere

di tali attività, tentando di distoglierla, ma Soma non le prestava

attenzione ed era sempre molto gentile con lei.

Soma cercava di farle capire le proprie motivazioni ma non ci riusciva.

Faceva

tutto quello che la suocera le ordinava ma, ogni giorno, riusciva

sempre a ritagliarsi per se almeno i 48 minuti che la dottrina Jainista

consiglia per le meditazioni e l’avanzamento spirituale.

La

suocera di Soma non prestava attenzione alle sue esigenze religiose e

continuava a disturbarla. Alcune volte arrivò persino a urlare e a

picchiarla.

Soma rimaneva calma e tollerava tutti questi abusi senza mai dire una parola meno che gentile.

Aveva

imparato il significato dell’Ahimsa (Nonviolenza) dai suoi genitori e

dai suoi insegnanti di religione e conosceva l’importanza della pazienza

e della tolleranza.

Un giorno la suocera di Soma decise di ricorrere a una misura estrema.

Comprò un serpente velenoso da un venditore di serpenti e lo mise in un cesto.

La sera, quando iniziò a imbrunire, chiamò Soma e le chiese di portarle la ghirlanda di fiori che si trovava nel cesto.

Soma andò nel giardino.

Essendo

sempre concentrata sulla propria religione, prima di prendere il cesto,

sussurrò una preghiera al Signore Mahavira e recitò il Mantra Namokar.

Subito dopo, mise le mani nel cesto per prendere la ghirlanda.

Quando Soma estrasse le mani reggeva davvero una ghirlanda di fiori.

La suocera di Soma rimase letteralmente shockata.

Soma consegnò, come le era stato ordinato, la ghirlanda che, non appena venne appoggiata, si ritrasformò in serpente.

La suocera allora comprese finalmente la religiosità di Soma. Da quel giorno divenne una devota del Jainismo.

Questa storia si svolse circa 800 anni fa.

Un giorno un triste viandante Jain era seduto fuori da un tempio jainista nella città di Karnavati.

Era povero e aveva bisogno di un riparo.

Quel giorno, come usava fare quotidianamente, Laxmiben andò al tempio.

Terminate le sue preghiere, mentre usciva dal tempio, vide il viandante.

Con dolcezza gli domandò: “Non ti ho mai visto qui. Vieni da fuori città?”

L’uomo rispose: “Si signora, vengo dal Rajasthan.”

Lei gli chiese: “Sei solo?”

“No, ho i miei bambini con me.”

“Che cosa ti porta qui?”

“Cerco lavoro.”

“Oh!!” Laxmiben ci pensò un momento e poi chiese: “Come ti chiami?”

“Uda.”

“Dove vivi?”

“Non ho ancora trovato un posto dove stare.”

“Non ti preoccupare, vieni con me. La mia casa è la tua casa. Potete stare da me per un po’. Farò di tutto per aiutarvi.”

Uda, con molta sorpresa, ascoltava quella donna così generosa e gentile.

Iniziò ad amare molto questo posto dove la gente era così benevola anche con gli stranieri.

Provò un senso di benessere e si sentiva fortunato.

Con i suoi bambini, seguì Laxmiben alla sua casa. Lei mise a loro disposizione una piccola casa e del cibo.

Con il tempo, Uda iniziava ad accumulare alcuni risparmi lavorando duramente e, per ricompensare Laxmiben, pensò di riparare la vecchia casetta che stava occupando.

Andò da Laxmiben e chiese il permesso di iniziare i lavori.

Lei rispose che, avendogli donato la casa, lui poteva fare ciò che preferiva.

Uda ringraziò nuovamente e iniziò a riparare i danni peggiori.

Ma, dopo molti mesi, la vecchia casa crollò e Uda dovette ricostruirla partendo dalle fondamenta.

Mentre scavava trovò un enorme tesoro.

Uda credette che il tesoro appartenesse a Laxmiben e andò da lei per consegnarglielo.

Ancora non conosceva fino in fondo la generosità del cuore di Laxmiben; lei rifiutò e disse: “Vuoi scherzare? Quella non è più la mia casa. L’ho donata a te e ai tuoi figlioli molto tempo fa.”

Uda si impegnò davvero molto a cercare di convincerla, ma Laxmiben non cambiò idea e non volle mai neanche vedere o toccare il tesoro.

Alla fine Uda tornò a casa portando il tesoro con se; ora lui e i suoi figli non erano più poveri.

La rana devota

C’era una volta, nella città di Rajagriha, un mercante di nome Nagdatta.

Il nome di sue moglie era Bhavdatta. Si amavano molto ma l’attaccamento di Nagdatta nei confronti della moglie era eccessivo.

Disgraziatamente il mercante, un giorno, morì.

Sua moglie pianse tanto, tantissimo.

Il mercante, a causa del proprio karma, rinacque in sembianze di rana, e proprio nel suo stesso pozzo.

Un giorno, quando Bhavdatta andò a prendere l’acqua al pozzo, la rana la vide e immediatamente ricordò la vita precedente.

Ora che sapeva chi fosse stato, si sentiva molto felice, iniziò a danzare e a seguire Bhavdatta.

La seguì dentro casa.

Lei

provò simpatia per l’animale, lo prese delicatamente e lo mise in un

posto in giardino dove non avrebbe rischiato di schiacciarlo per errore.

Ma la rana tornò indietro e la seguiva continuamente, dovunque Bhavdatta andasse.

Tutto ciò durò per molti mesi.

Un giorno Bhavdatta andò a riverire un monaco di nome Suvrat. La rana la seguì anche lì.

Dopo

aver reso omaggio al monaco, Bhavdatta gli raccontò di questa rana che

la seguiva sempre e domandò al monaco una spiegazione.

Questi non

era un monaco come gli altri, era un Avadhijnani cioè aveva poteri

conoscitivi molto superiori al normale e sapeva chi fosse la rana.

Spiegò

infatti a Bhavdatta che si trattava della reincarnazione del marito,

che aveva ricordato la vita precedente riconoscendola come sua moglie.

Così, ancora preso dall’affetto per lei, la seguiva dovunque.

Bhavdatta gentilmente prese la rana, la portò a casa e iniziò a prendersi cura di lei.

Dopo qualche giorno Bhavdatta seppe che il Signore Mahavira stava arrivando nella vicina montagna Vipulachal.

Praticamente tutti nella città, compreso il Re, andarono a rendergli omaggio.

Bhavdatta si unì agli altri e, come lei, anche la rana andò piena di speranza di poter rendere omaggio al Signore Mahavira.

Le

persone vedevano la rana e, per evitare che venisse schiacciata dalla

folla, continuavano a posarla fuori dalla strada non sapendo che

anch’essa stava cercando di raggiungere Mahavira.

La rana continuò a seguire la folla ma, a un certo punto, venne involontariamente schiacciata dal piede di un elefante e morì.

Poiché

i suoi pensieri erano pieni di devozione, la rana aveva accumulato

molto karma benefico (Punya), e rinacque come Angelo, avendo così molte

capacità.

Con il suo potere speciale, riguardò le proprie vite

passate: ricordò tutto, sia il proprio eccessivo attaccamento alla

moglie, sia il suo desiderio di vedere il Signore Mahavira.

Per soddisfare questo suo ultimo desiderio, tornò sulla terra a rendere omaggio a Mahävira.

Subito dopo se ne tornò felice in cielo.

Il gentile Shri Krishna

Shri Krishna, il Re di Dwarka, era molto valoroso.

Anche se era un coraggioso, era molto gentile di cuore.

Dovunque vedeva qualcuno soffrire, cercava di alleviare il suo dolore.

Chiunque elogiava la sua dolcezza, anche gli Angeli.

Un

giorno il Re degli Angeli disse a tutti loro che esistevano molte

persone piene di compassione ma nessuna paragonabile a Shri Krishna.

Dopo aver ascoltato questo, uno degli Angeli decise di mettere alla prova la compassione di Shri Krishna.

Assunse la forma di un cane disgraziato e si mise lungo la strada principale della città di Dwarka.

Il cane stava morendo di fame, era sdraiato senza forze, gli si vedevano le ossa e piangeva dal dolore.

C’era sangue su tutto il suo corpo ed emanava un odore talmente forte che molte persone cambiavano strada quando lo sentivano.

Un giorno, Shri Krishna passava per quella strada. Vide il povero cane sofferente.

Senza esitare e senza badare al cattivo odore, si avvicinò alla povera creatura e gli si inginocchiò accanto.

Gli parlò con dolcezza, pulì il sangue e medicò le ferite.

Strappò i propri vestiti preziosi e ne fece bende per curare il cane.

L’Angelo disse a se stesso: “Shri Krishna è veramente un Re gentile”.

Assunse nuovamente la propria vera forma e rese omaggio a Shri Krishna per la sua dolcezza.

Il Bramino, il leone e il braccialetto

C’era una volta un leone molto molto vecchio. Non aveva neanche più la forza di procacciarsi il cibo.

Di conseguenza decise di tentare un trucco con l’aiuto di un braccialetto d’oro che aveva trovato.

Pensava

che, offrendo il braccialetto d’oro, qualcuno si sarebbe fatto accecare

dalla cupidigia e avrebbe potuto cadere in una trappola.

Mentre

stava pensando a questo, vide passare un Bramino al di là di un

laghetto. Il Bramino era molto povero e vagava elemosinando cibo.

Il

leone chiamò il Bramino: “Reverendo Bramino, vieni. Ho fatto molto male

nella mia vita. È impossibile contare gli animali che ho ucciso. Adesso

sto cercando di rimediare offrendo questo braccialetto d’oro a qualcuno

che lo merita. E chi altri lo merita più di te?”

Il Bramino si

fece subito prendere dalla cupidigia anche se rimaneva scettico rispetto

alle vere intenzione del leone. Disse: “Hai ucciso uomini e animali per

tutta la vita, come posso ora crederti?”

Il leone disse, con

apparente pena: “Reverendo Bramino, sono vecchio adesso. È vero che ho

commesso molti peccati quando ero giovane, ma adesso mi pento e vorrei

rimediare. Tu sei un santo Bramino, così ho deciso di donarti il

braccialetto. Entra in acqua, attraversa il lago e vieni a prendere il

braccialetto.”

Il Bramino non riuscì più a resistere alla tentazione. Entrò nel lago ma si trovò immerso nel fango e subito rimase bloccato.

Il leone assistette a quella scena, entrò nel laghetto e iniziò a mordere il collo del Bramino.

Il Bramino urlava ma non c’era nessuno ad aiutarlo.

Così fu ucciso dalla propria cupidigia.

Veri monaci

C’era una volta un Re.

Un giorno il Re decise di offrire in elemosina monete d’oro ai monaci.

Chiamò uno dei ministri, gli diede una borsa piena di monete d’oro e gli disse di distribuirle ai monaci della città..

Il ministro cercò per tutto il giorno ma non riuscì a trovare nessuno a cui dare le monete.

Riportò

la borsa dell’oro al Re dicendogli con gentilezza e riverenza di non

essere riuscito a trovare nessuno a cui dare le monete in elemosina.

Il Re si arrabbiò: “Questo non ha senso! Non sei stato in grado di trovare un solo monaco in una così grande città?”

Il

ministro, che ammirava il Re per le sue buone intenzioni, gli disse che

i veri monaci non avevano accettano le monete d’oro. Gli altri, quelli

che si erano dichiarati disposti ad accettare le monete, non potevano

essere veri monaci perché i veri monaci non possono accettare denaro.

Aggiunse

anche che era sicuro che il Re non avesse l’intenzione di dare monete

d’oro a persone avide che vestivano da monaci ma che non osservavano i

principi religiosi.

Dopo avere ascoltato le spiegazioni del ministro, il Re si calmò e iniziò a riflettere.

Realizzò che il ministro aveva ragione e gli diede cento monete d’oro come ricompensa.

Il saggio Kapil

Nel Kaushambi c’era un Bramino reale chiamato Kashyap Shästri. Aveva un figlio chiamato Kapil. Kapil crebbe nel lusso e non si interessò mai allo studio.

Di conseguenza, quando suo padre morì, l’onore di essere Bramino reale passò a un altro Bramino.

La madre di Kapil si intristì molto quando questo accadde e pensò che se solo suo figlio avesse voluto studiare sarebbe diventato sicuramente lui il Bramino reale.

Lacrime scendevano sulle sue guance.

Quando Kapil la vide le chiese: ”Madre, perché stai piangendo? Che cosa c’è di brutto?”

La madre si asciugò le lacrime: “Figlio mio, mi dispiace che tu non sia diventato il Bramino reale. Se tu avessi voluto studiare, avresti preso il posto di tuo padre.”

Queste parole colpirono Kapil che decise di impegnarsi per ricevere un’ottima istruzione.

Andò da un amico di suo padre nella città di Shrävasti. Il suo nome era Indradatta Upädhyäya.

Indradatta era conosciuto in tutta la nazione come un uomo altamente istruito e in molti andavano a studiare da lui.

Fu molto felice quando vide arrivare Kapil deciso a studiare e iniziò a insegnargli.

In accordo con le pratiche di quel tempo, Kapil doveva procurarsi il cibo elemosinando.

Questa pratica gli occupava molto tempo e influiva pesantemente sugli studi.

Indradatta allora si rivolse a una donna della città per chiederle di mantenere Kapil.

La donna, giovane vedova di un Bramino, si chiamava Manorama.

Kapil iniziò a cibarsi a casa di Manorama e riusciva così a dedicare più tempo agli studi.

Ma la relazione fra i due divenne intima e, poco tempo dopo, Manorama si ritrovò in attesa di un figlio. Era preoccupata per le spese per il mantenimento del bambino, ma Kapil sapeva che il Re donava due monete d’oro ogni mattina alla persona che per prima lo benediceva; così decise di andare al palazzo la mattina dopo.

Il giorno dopo, quando Kapil arrivò a palazzo, si accorse di essere stato preceduto da altri Bramini.

Riprovò il giorno dopo e quello dopo ancora, ma arrivava sempre troppo tardi.

Ci provò per otto giorni di seguito, ma non vi riuscì mai.

Decise di dormire nel giardino del palazzo in modo da essere sicuramente il primo Bramino al mattino.

Durante la notte, ancora intontito dal dormiveglia, vide la luna all’orizzonte e, scambiandola per il sole dell’alba, si mise a correre verso il portone del palazzo.

Un poliziotto che controllava quella zona lo vide correre a quell’ora della notte, lo scambiò per un ladro e lo arrestò.

Kapil tentò di spiegarsi ma il poliziotto gli rispose: “Potrai raccontare la tua storia a Sua Maestà domani mattina.”

Il mattino seguente Kapil venne dunque portato al tribunale reale. Tremava perché non era mai stato in tribunale.

Il Re notò la paura sul suo viso e capì che non poteva essere un ladro.

Il Re chiese: “Chi sei? Che cosa stavi facendo lì a mezzanotte?”

Kapil umilmente replicò: “Vostra Maestà. Sono un Bramino e stavo correndo per poter arrivare a palazzo a offrirvi la benedizione.”

Il Re chiese ancora: “Perché così presto?”

Kapil disse: “Vostra Maestà, per otto giorni ho cercato di essere il primo a darVi la benedizione per guadagnare le due monete, ma arrivavo sempre troppo tardi. Così, ieri, decisi di arrivare durante la notte a palazzo e dormire nel giardino. Ma anche questo non mi riuscì e adesso sono qui incriminato.”

Il Re disse: “Hai sofferto così tanto per solo due monete. Oh Bramino, sono colpito dalla tua onestà e ti permetto di chiedermi qualsiasi cosa tu voglia, promettendoti che l’avrai."

Kapil chiese un po’ di tempo per pensarci e, ricevuto il permesso del Re, andò in giardino a riflettere.

Kapil iniziò a chiedersi: “Potrei chiedere 10 monete al posto di 2 ma per quanto durerebbero? Potrei chiederne 50 ma non sarebbero sufficienti per pagare tutte le spese che incontreremo.”

Continuò così fino a raggiungere la cifra di 10 milioni di monete ma, anche con una cifra simile, non sarebbe stato possibile vivere tranquillamente tutta la vita.

Continuò fino ad arrivare a pensare di chiedere metà del regno o addirittura, l’intero regno.

Immediatamente pensò: “Il Re è stato così gentile da offrirmi qualsiasi cosa desiderassi, perché allora dovrei renderlo un poveraccio senza possedimenti? Non è giusto. Se gli chiedessi metà del regno sarei un suo rivale e perché dovrei rischiare di inimicarmi chi è stato così generoso con me? Potrei chiedergli 10 milioni di monete d’oro, ma cosa farei con tutto quel denaro? Troppo denaro porta solo problemi. Potrei chiedergliene 10 mila........”, ma la sua coscienza gli fece subito cambiare idea: “Potrei chiederne 1000? 100? 50? 25?.............................”.

Alla fine, decise di non chiedere al Re niente di più rispetto a quello per cui era venuto: due monete d’oro.

Ma Kapil continuò a pensare: “È il desiderio che mi rende infelice. È sempre il desiderio che porta alla cupidigia, che è la radice di tutti i mali. Per evitare tutto questo non dovrei chiedere niente. Guarda dove mi ha portato il desiderio! Ho dimenticato di essere venuto qui per diventare un uomo istruito, mi sono lasciato trascinare dalla situazione perdendo la moralità e quasi diventando un truffatore. Cercherò di rimanere calmo e sereno: non chiederò niente.”

Kapil tornò nel palazzo. Il Re gli domandò: “Oh Bramino, che cosa hai deciso?”

Kapil rispose: “Vostra Maestà. Non voglio niente da Voi.”

Il Re si stupì ed esclamò: “Cosa?”

Kapil replicò: “Vostra Maestà, il desiderio è la radice di tutti i mali. Più una persona desidera, e più avida diventa.”

Il Re disse: “Reverendo Bramino, non capisco, che cosa intendi dire?”

Kapil disse: “Oh Re, adesso io non desidero niente. L’accontentarsi è la salute suprema e io sono felice così.”

Pronunciate queste parole, Kapil se ne andò con un senso di completo distacco e rinunciò ai piaceri terreni.

Il Re Megharath

C’era una volta, nella Regione celeste abitata dagli Angeli, una discussione fra due semidei.

Uno sosteneva che in Terra c’erano Re coraggiosi e compassionevoli che non avrebbero mai esitato a donare la propria vita per salvare coloro che chiedevano loro protezione.

Un altro semidio dubitava di questa convinzione.

I due iniziarono a litigare e il Re degli Angeli disse loro: “Andate sulla Terra e verificate voi stessi”.

I semidei prepararono così un piano d’azione.

Uno dei due assunse la forma di un piccione, l’altro di un falco.

Sulla Terra il Re Meghrath stava riposando insieme ai suoi membri della corte.

A un certo punto un piccione entrò da una finestra aperta e iniziò a volare nel palazzo.

Il Re si sorprese quando si posò su una sua spalla e capì che l’animale era molto spaventato.

In quell’istante anche un falco entrò a palazzo.

Disse al Re: “Quel piccione è la mia preda!”

Il Re ebbe un momento di sconcerto nel sentire parlare un falco, ma immediatamente rispose: “È vero che è la tua preda, ma io posso darti dell’altro cibo.”

Ordinò ai suoi servitori di portare un canestro di prelibatezze ma il falco disse: “Io non sono un essere umano, non sono vegetariano. Ho bisogno di carne come cibo.”

Il Re disse: “Lascia che ti dia la mia stessa carne al posto di quella del piccione.”

Dopo aver sentito questo, uno dei dignitari disse: “Vostra Maestà, perché dare un pezzo della Vostra carne? Perché non prendere un po’ di carne dal macellaio.”

Il Re replicò: “No, perché quando noi consumiamo vegetali fiorisce il commercio del fruttivendolo, mentre, se consumiamo carne, fiorisce il commercio del macellaio. Il macellaio deve uccidere un animale per darci la carne che gli chiediamo. Questo piccione è venuto a chiedere rifugio ed è mio dovere proteggerlo. Nello stesso tempo è mio dovere fare in modo che nessun’altra creatura soffra a causa delle mie azioni. Di conseguenza, darò al falco la mia stessa carne.”

Con queste parole, il Re prese la sua spada, si tagliò un pezzo di carne dalla gamba e la offrì al falco.

Tutta la corte era ammutolita.

Ma il falco disse al Re: “Oh Re! Io voglio una quantità di carne corrispondente a quella del piccione.”

Una bilancia fu portata a palazzo. Il Re appoggiò il piccione su un piatto e mise la sua carne sull’altro. Il Re continuava a mettere sulla bilancia pezzi della sua carne ma non bastava mai.

Con il cuore pieno di compassione, il Re decise di mettere tutto il suo corpo sulla bilancia.

L’intera corte non riusciva a capacitarsi che il Re fosse disposto a donare la propria vita per quella di un insignificante uccello mai visto prima.

Ma il Re sapeva che il suo dovere e la sua Dottrina erano più importanti di tutto il resto.

Si mise sulla bilancia, sul piatto opposto a quello dove era posato il piccione e iniziò a meditare serenamente.

Non appena il Re si immerse nella meditazione, il piccione e il falco riassunsero la loro forma divina.

Entrambi i semidei si inchinarono al Re e dissero: “Oh grande Re! Che tu sia benedetto! Ci hai dimostrato di essere un Re coraggioso e compassionevole. Sia lode a Te!”

Con queste parole, si inchinarono ancora, salutarono il Re e se ne andarono. L’intera corte esultò con parole di gioia: “Lunga vita al Re Meghrath!!”

Qualche vita dopo, l’anima del Re Meghrath divenne il sedicesimo Tirthankara, Shäntinätha.

Gautamaswami

Nel 607 a.C., nel villaggio di Gobargaon, una coppia di Bramini chiamati Vasubhuti e Prithvi Gautam ebbe un figlio e lo chiamò Indrabhuti. Divenne alto e bello. La coppia ebbe poi altri due figli, Agnibhuti e Vayubhuti. Tutti e tre erano molto preparati nei Veda e nei rituali religiosi già da bambini. Divennero bravissimi studiosi molto popolari nello Stato del Magadh. Ciascuno di loro aveva cinquecento discepoli.

Una volta, nella città di Apapa, un Bramino di nome Somil stava conducendo una cerimonia sacrificale nel cortile di casa propria. C’erano più di quattromila Bramini presenti alla cerimonia e, tra loro, undici famosi studiosi.

Fra questi eruditi, Indrabhuti si notava come fosse una stella splendente. Somil era felice e l’intera città era piena di eccitazione per questo evento, in cui si sarebbero sacrificati pecore e agnelli.

Prima di iniziare, Somil si accorse di molti esseri celesti che giungevano verso la Terra.

Pensò che il suo rito sarebbe divenuto il più famoso della storia.

Disse al suo pubblico: “Guardate in cielo, anche gli Angeli stanno venendo a benedirci.” E la folla guardò il cielo.

Ma, con somma sorpresa di tutti, gli esseri celesti non si fermarono all’altare del rito di Somil, ma proseguirono.

L’ego di Somil divenne piccolo piccolo quando egli si rese conto che gli Angeli stavano andando a porgere i loro omaggi al Signore Mahavira, che era giunto nella vicina foresta di Mahasen.

Indrabhuti si sentì oltraggiato da questo incidente e il suo ego si infiammò.

Iniziò a pensare: “Ma chi è questo Mahavira che non usa neanche la lingua Sanscrita ma parla il linguaggio popolare?”.

Tutti i presenti alla cerimonia sembravano sopraffatti dalla sola presenza di Mahavira.

Indrabhuti pensò ancora: “ Mahavira si oppone ai sacrifici animali e, se avrà successo, noi Bramini perderemo i nostri privilegi. Andrò a dibattere con lui.”

E partì per sfidarlo.

Mahavira salutò Indrabhuti chiamandolo per nome anche se non si erano mai incontrati prima.

Indrabhuti si sorprese ma poi disse a se stesso: “Ovvio, mi conoscono tutti. Non devo essere sorpreso se conosce il mio nome. Mi chiedo se conosce anche che cosa sto pensando.”

L’onnisciente Mahavira sapeva che cosa stava passando nella mente di Indrabhuti.

Indrabhuti, benché fosse un valente studioso, aveva un dubbio sull’esistenza dell’Atma (anima) e stava pensando: “Potrà Mahavira sapere che io dubito dell’esistenza dell’anima?”

Un attimo dopo Mahavira disse: “Indrabhuti, l’anima esiste e non dovresti mai dubitarne.”

Indrabhuti rimase shockato e iniziò a stimare molto Mahavira.

Successivamente, ebbero una discussione filosofica e Indrabhuti cambiò il proprio credo e divenne il suo principale discepolo.

Indrabhuti aveva quindici anni a quel tempo e, da quel momento in poi, assunse il nome di Gautamaswämi, poiché veniva dalla famiglia Gautam.

Nel frattempo, in città, Somil e gli altri studiosi aspettavano il ritorno di colui che credevano il sicuro vincitore del dibattito, Indrabhuti. Rimasero stupiti nell’apprendere che Indrabhuti era diventato discepolo di Mahavira.

Anche gli altri dieci studiosi Bramini andarono a discutere con Mahavira e tutti diventarono suoi discepoli.

La gente presente a casa di Somil iniziò allora ad andarsene.

Somil annullò la cerimonia e liberò tutti gli animali destinati ai sacrifici.

Veri insegnamenti

Molto tempo fa, c’era il dormitorio di Maharshi Satyik ai piedi di una collina.

Un piccolo numero di studenti viveva lì.

Non era un grosso edificio, ma un insieme di piccole casupole.

Gli studenti imparavano concetti generali e conoscenze religiose.

Davano molta importanza ai valori morali, vivevano con i prodotti della loro terra e non dipendevano da altri se non da sé stessi.

Un giorno, il Re Vikram, la Regina e alcuni servitori passavano da quella zona e si accamparono nei pressi di un fiume vicino al dormitorio.

Mentre erano seduti a mangiare, videro passare alcuni studenti e offrirono loro del cibo.

Gli studenti, con molto rispetto, dissero: “Grazie, ma noi non possiamo prendere niente.”

Il Re fu molto felice di sentire ciò e di vedere che gli studenti non cadevano in tentazione.

Dopo qualche tempo, il Re e la Regina, insieme a tutto il seguito, tornarono in città.

Quando se ne furono andati, alcuni studenti passarono casualmente nello stesso posto dove era rimasta accampata la famiglia reale e videro una scintillante collana d’oro. La presero, la portarono al proprio maestro e gli chiesero consiglio sul cosa farne.

Il maestro, calmo, disse: “Appendetela fuori. La persona che l’ha persa tornerà a prenderla.”

Appesero la collana fuori dal portone e tornarono alle proprie attività.

Nel frattempo, sulla via di casa, la Regina si accorse di aver perso la collana. Era convinta di averla persa mentre pranzavano di fianco al fiume e lo disse al Re.

Il Re tornò velocemente al fiume ma non la trovò e si irritò un poco perché si trattava di una collana di valore inestimabile.

Andò a chiedere al dormitorio.

Il maestro vide arrivare il Re e lo accolse con parole gentili.

Il Re gli domandò: “Uno dei tuoi studenti ha per caso visto la collana d’oro della Regina?”

Il maestro disse: “Se noi troviamo qualcosa che non ci appartiene l’appendiamo fuori dal portone. Dovreste andare a vedere là.”

Il Re andò a vedere e trovò la collana appesa.

L’incredibile incontro tra Chandanbala e Mahavira

C’era una volta una bellissima principessa di nome Vasumati. Era la figlia del Re Dadhivahan e della bella Regina Dharini di Champapuri.

Un giorno vi fu un grosso scontro fra il Re di Champapuri e il Re della vicina Kaushambi.

Fu una triste guerra.

Il padre di Vasumati fu sconfitto e dovette ritirarsi in disgrazia.

Quando Vasumati e sua madre udirono queste brutte notizie decisero di fuggire.

Mentre scappavano nei boschi, un soldato dell’esercito nemico le vide e le catturò.

Vasumati e sua madre erano spaventate perché non sapevano che cosa ne sarebbe stato di loro.

Il soldato disse loro che avrebbe tenuto per se la bella donna e avrebbe venduto al mercato la ragazzina.

La madre ricevette uno shock così forte che ne morì.

Il soldato, appena dispiaciuto per quella preziosa perdita, si recò a Kaushambi per vendere Vasumati.

Quando venne il turno di Vasumati di essere venduta come schiava, un mercante di nome Dhanavah passò e la vide.

Capì subito che non si trattava di una ragazza qualunque e lesse sul suo viso tutte le tribolazioni dell’essere stata separata dai genitori e venduta come schiava. Quale destino le sarebbe toccato?

Provando compassione per lei, Dhanavah comprò Vasumati, la liberò dalla schiavitù e la portò a casa propria. Sulla strada verso casa le chiese: “Chi sei? Che cosa capitò ai tuoi genitori? Non ti preoccupare e non aver paura di me. Ti tratterò come se fossi mia figlia.”

Vasumati non rispose, ancora terrorizzata com’era.

Quando arrivarono a casa, il mercante disse a sua moglie: “Mia cara, ho portato a casa questa ragazza. Non racconta niente del proprio passato. Per favore, trattala come fosse nostra figlia.”

Vasumati iniziò a tranquillizzarsi. Ringraziò il mercante e sua moglie con rispetto e riconoscenza.

La famiglia del mercante si sentì subito molto felice dalla presenza di Vasumati e la chiamarono Chandanbala, poiché ella non voleva dire quale fosse il suo vero nome.

Vivendo nella casa del mercante, Chandanbala si comportò come una figlia rendendo felice il mercante.

Moola, la moglie del mercante, si chiedeva però quali fossero le vere finalità del marito: temeva che, vista la bellezza della giovane, egli avrebbe deciso di separarsi e di risposarsi con Chandanbala.

Di conseguenza, Moola non si sentiva a suo agio con Chandanbala intorno.

Un giorno di sole, quando il mercante tornò a casa dal negozio, il servitore che normalmente gli lavava i piedi non c’era. Chandanbala se ne accorse e si senti onorata dal poter aiutare e donare gioia a colui che, come un padre, aveva fatto così tanto per lei.

Mentre era impegnata a lavare i piedi del mercante, i suoi capelli uscirono dalla crocchia.

Il mercante se ne accorse e, per evitare che si sporcassero, con una mano, cercò di rimetterli a posto.

Moola entrò in quel momento e, vista la scena, si sentì oltraggiata.

Credette che i proprio sospetti su Chandanbala fossero giusti e decise di liberarsene al più presto.

Un giorno Dhanavah dovette andare via tre giorni per un viaggio di lavoro e sua moglie colse l’occasione per liberarsi di Chandanbala. Prima di tutto chiamò un barbiere per farle tagliare tutti i bellissimi capelli. Dopodiché le legò le gambe con una robusta catena e la chiuse in una stanza distante dalla zona principale della casa. Disse ai servitori di non riferire al marito dove fosse Chandanbala o avrebbe riservato loro lo stesso trattamento, quindi se ne andò a casa dei suoi genitori.

Quando Danavah ritornò dal suo viaggio, non trovò né Moola né Chandanbala.

Chiese notizie ai suoi servitori, i quali risposero solo che Moola era a casa dei suoi genitori ma non dissero niente di Chandanbala, poiché temevano l’ira di Moola.

Con tono preoccupato, egli insistette: “Dov’è mia figlia Chandanbala? È meglio che me lo diciate ora, altrimenti, se scopro che mi nascondete la verità, sarete licenziati!”

Ma ancora nessuno trovava il coraggio di rispondergli.

Si stava arrabbiando molto e non sapeva più che cosa fare.

Dopo pochi minuti, una vecchia servitrice pensò: “Sono solo una vecchia che sta morendo per l’età, Moola non può farmi niente di peggio.”

Così, provando compassione per Chandanbala e simpatia per il mercante, gli raccontò tutto.

Accompagnò il mercante nella stanza dov’era rinchiusa Chandanbala.

Dhanavah aprì la porta e la vide.

Rimase shockato e le disse: “Mia cara figlia, ti farò uscire da qui. Devi essere affamata, lascia che ti porti un po’ di cibo.” Andò in cucina ma non trovò cibo per lei, erano rimaste solo poche lenticchie secche in una ciotola. Il mercante decise di portarle queste e che l’avrebbe nutrita meglio successivamente. Le portò le lenticchie e le disse che sarebbe andato subito a cercare un fabbro per liberarla.

Chandanbala era frastornata da tutti questi avvenimenti. Iniziò a riflettere su come rapidamente il destino potesse cambiare la vita dalla ricchezza alla miseria.

Chandanbala inoltre pensò di offrire qualche lenticchia a qualcun altro prima di iniziare a mangiare. Si alzò, camminò fino alla porta, e lì rimase, con un piede dentro e uno fuori.

Con sua sorpresa, vide un monaco camminare vicino alla casa. Si trattava del Signore Mahavira.

Disse: “Oh rispettato monaco, per favore prendi un poco di questo cibo vegetariano che è accettabile per te poiché libero dalla violenza”.

Ma il Signore Mahavira aveva da tempo preso il voto di digiunare finché una persona con determinate caratteristiche non gli avesse offerto del cibo libero da violenza.

Le caratteristiche dovevano essere: 1) la persona doveva essere una principessa, 2) doveva essere calva, 3) doveva essere in catene, 4) doveva offrire lenticchie non cotte con un piede dentro e uno fuori dalla casa, 5) doveva essere in lacrime.

Di conseguenza, il Signore Mahavira, guardandola, si accorse che mancava una delle caratteristiche.

Mancavano le lacrime.

Quindi Mahavira se ne andò.

Chandanbala si sentì molto triste e iniziò a piangere.

Era triste perché aveva avuto l’opportunità di offrire cibo a un monaco e non ci era riuscita.

Con voce rotta dal pianto, richiese ancora una volta al monaco di accettare il cibo.

Il Signore Mahavira vide le lacrime: tornò indietro e accettò il cibo, poiché tutte le condizioni imposte dal suo voto erano soddisfatte.

Chandanbala mise le lenticchie nella mano del Signore Mahavira e si sentì felice.

Prima di incontrare una persona con tutte le caratteristiche richieste dal voto, il Signore Mahavira aveva digiunato per cinque mesi e venticinque giorni.

Gli Angeli del cielo celebrarono la fine del digiuno di Mahavira.

Grazie al potere degli Angeli, le catene di Chandanbala si ruppero, i capelli crebbero lunghi, folti e neri ed ella venne rivestita come una principessa.

Il volume della musica e delle celebrazioni richiamò l’attenzione del Re Shatanikand.

Il Re andò a vedere che cosa stesse succedendo, insieme alla sua famiglia, a ministri e altra gente della sua corte.

Sampul, un vecchio servitore, riconobbe Chandanbala.

Camminò verso di lei, inchinandosi e scoppiando a piangere.

Il Re Shatanikand chiese: “Perché stai piangendo?”

Sampul rispose: “Mio Re, costei è Vasumati, la principessa di Champapuri, figlia del Re Dadhivahan e della Regina Dharini di Champapuri.

Il Re e la Regina la riconobbero e la invitarono a vivere con loro.

Così ella andò a corte, ma non prima di aver ringraziato con tutto il cuore il mercante Dhanavah che era stato così pieno di compassione.

Tempo dopo, quando il Signore Mahavira introdusse il quarto ordine nella comunità Jain, cioé l’ordine monastico femminile, Chandanbala divenne la prima monaca (Sadhvi).

Alla fine di quella vita, Chandanbala raggiunse la Liberazione.

L’elefante e i non vedenti

C’era una volta un villaggio in cui vivevano sei uomini non vedenti.

Un bel giorno uno degli abitanti del villaggio disse loro: "Oggi c’è un elefante nel villaggio.”

Essi

non avevano idea di che cosa fosse un elefante e decisero che benché

non fossero in grado di vederlo avrebbero potuto comunque capire come

fosse.

Andarono dove si trovava l’elefante e ciascuno dei sei iniziò a toccarlo.

"L’elefante è una colonna!” esclamò il primo uomo, che toccò una delle gambe.

"Oh, no! È come una fune!" disse il secondo, che stava toccando la coda.

"No! È come il ramo di un albero!” disse il terzo, che stava toccando la proboscide.

"È un grosso ventaglio!” disse il quarto, che stava toccando l’orecchio dell’elefante.

"È come un grosso muro!" disse il quinto, che stava toccando il ventre dell’elefante.

"Oh, no! L’elefante è un tubo solido!" esclamò il sesto uomo, che stava toccando una zanna.

I

sei iniziarono a litigare riguardo alla forma dell’elefante e ciascuno

sosteneva di avere ragione. Diventavano sempre più agitati.

Un

uomo saggio passava per caso e li vide. Si fermò e chiese loro: “Qual è

il problema per cui litigate in questo modo?”. I sei non vedenti

risposero: “Non siamo d’accordo sulla forma dell’elefante.” E ciascuno

raccontò la propria versione.

Il saggio uomo con calma spiegò

loro: “Ciascuno di voi ha ragione. Il motivo delle differenze è dato dal

fatto che ognuno ha toccato una parte diversa dell’elefante. Infatti

l’elefante possiede tutte le caratteristiche che avete descritto.”

"Oh!" esclamarono tutti.

Da quel giorno non vi furono più litigi.

Ciascuno dei sei uomini era contento di avere la propria parte di ragione.

Le vite di Parshvanath, il ventitreesimo Tirthankara

I due fratelli

L’anima che sarebbe poi diventata Bhagavan Parshvanath iniziò a prendere la direzione della purezza quando nacque nelle sembianze di Marubhuti. Sua madre era la moglie di Purohit Vishabhuti della città Potanpur. Marubhuti aveva un fratello maggiore di nome Kamath. Poiché Kamath era crudele e rissoso, fu Marubhuti, benché fratello minore, a prendere il posto del padre come direttore delle cerimonie rituali del Re e dello Stato.

Attirato dalla bellissima moglie di Marubhuti, Vasundhara, Kamath la sedusse.

La moglie di Kamath lo venne a sapere ma, non riuscendo a dissuaderlo, andò a dirlo a Marubhuti.

Marubhuti, per averne la conferma, disse alla moglie che sarebbe stato via qualche giorno e, tornando improvvisamente, li trovò insieme.

Andò dal Re raccontando tutto e Kamath venne esiliato.

Divenne un mendicante e per lui iniziò una vita molto dura.

Dopo qualche tempo, Marubhuti ebbe dei ripensamenti e temette di avere avuto un comportamento sbagliato nel rendere pubblico un problema personale della propria famiglia; si rese conto dell’offesa che aveva così arrecato a Kamath.

Andò dunque a cercare il fratello maggiore e lo trovò in una giungla.

Si inchinò a lui e gli domandò perdono ma, invece di esserne pacificato, Kamath fu preso da un incontrollabile sentimento di vendetta.

Prese una grossa pietra e la scagliò contro la testa del fratello.

Marubhuti morì sul colpo.

Vita dopo vita

L’anima di Marubhuti rinacque in sembianze di elefante nella foresta di Vindhyachal.

Divenne il Re della foresta.

Trovandosi un asceta immerso nella meditazione proprio nella foresta di Vindhyachal, il Re elefante gli andò vicino.

La memoria delle vite precedenti lo illuminò ed egli divenne un discepolo dell’asceta.

Un giorno camminava vicino a grandi alberi.

L’anima che era stata suo fratello maggiore Kamath era rinata come serpente della specie Kurkut.

Quando vide l’elefante, lo riconobbe come un nemico della vita precedente e, dal ramo su cui si trovava, gli saltò sulla testa e lo morse.

L’elefante, pacatamente, sopportò il dolore e morì in pace.

Nella vita successiva, l’anima di Marubhuti rinacque come Principe Kiranveg nella zona di Mahavideh. Continuò il suo cammino verso la purezza diventando un asceta e fu nuovamente ucciso da Kamath, rinato ancora in sembianze di serpente.

Marubhuti rinacque, sempre nella zona di Mahavideh, come Re Vajranabh e, ancora una volta, divenne un asceta.

Kamath era rinato in sembianze di aborigeno e uccise Re Vajranabh con una freccia.

L’anima di Marubhuti rinacque questa volta nella famiglia di Puranpur. Dopo essere diventato Re conquistò sei continenti e divenne Imperatore.

Nell’ultima parte della sua vita, Marubhuti abbandonò ogni bene terreno e divenne un asceta dedito alla meditazione. Anche in questa vita venne ucciso dal suo vecchio nemico di sempre, Kamath, rinato come leone.

L’anima di Marubhuti si reincarnò poi nel ventre di Vama Devi, moglie del Re Ashvasen di Varanasi.

Vama Devi ebbe un figlio.

Durante una solenne cerimonia, il Re Ashvasen annunciò il nome del figlio: Parshvanath.

La compassione del Principe Parshvanath

L’anima di Kamath, avversario di Parshvanath in tutte le vite precedenti, si reincarnò nei panni di un eremita. Una volta l’eremita stava svolgendo un rito sacrificale subito fuori da una grossa città.

Era vestito soltanto di una veste leggera ed era coperto di cenere; il sole splendeva, l’aria era molto calda, l’eremita aveva anche acceso alcuni fuochi sacrificali intorno a se.

Tutta la città era impressionata da questa dimostrazione e grandi gruppi di persone andavano ad assistervi

Tutti si inchinavano a Kamath con riverenza ed egli li benediceva.

Vedendo così tante persone, il Principe Parshvanath si incuriosì e decise di andare anch’egli.

Subito venne colpito dall’austerità dell’eremita.

Con il suo potere extrasensoriale, avvertì la presenza di due serpenti che erano rimasti intrappolati nella catasta di legna di uno dei falò.

Il Principe Parshvanath provò pietà per l’eremita che, inconsapevole, ignorava quell’atto di violenza.

Il Principe Parshvanath disse: “Oh, eremita, che cosa stai facendo? Non ti sei accorto che ci sono due serpenti che bruciano nel fuoco?”

Ascoltate queste parole, l’eremita si arrabbiò molto e gridò: “Oh, fastidioso bambino, non sai che questo è un rituale sacro? Sei proprio un grande maleducato!”

Il Principe Parshvanath ignorò l’eremita. Chiese ai suoi accompagnatori di disfare la catasta.

Con grande sorpresa da parte di tutti, due serpenti mezzi bruciati uscirono da sotto la legna.

L’eremita si vergognò molto e divenne pallido.

Il Principe recitò il Mantra Namokär per i serpenti morenti.

I serpenti mentalmente ringraziarono il Principe e morirono in pace sotto il benefico influsso del Mantra Namokär.

A causa della serenità con la quale avevano ascoltato il Mantra, i serpenti rinacquero come Re e Regina degli Angeli del cielo.

Tutta la gente se ne andò pensando al grossolano rituale dell’eremita disattento e non costantemente vigile nel non causare violenza.

L’eremita Kämath, preso dalla vergogna, andò via di là con il cuore colmo di rabbia e di odio per il Principe.

Kamath morì poco tempo dopo senza essersi mai pentito di questi malvagi sentimenti.

Grazie alla sua vita di rinunce, l’eremita rinacque in sembianze di Angelo, col potere di controllare la pioggia, e il suo nome fu Meghkumar.

Il Principe Parshvanäth divenne il Re della città di Väränasi.

Dopo qualche anno, rinunciò ai piaceri terreni per diventare un monaco.

Un giorno, mentre Parshvanath era immerso nella meditazione, l‘Angelo Meghkumar lo vide.

A causa dell’odio accumulato nella vita precedente, Meghkumar perse il controllo e decise di vendicarsi.

Mandò al monaco Parshvanath molte torture mentali ma egli, assorto com’era nella meditazione, non ne venne disturbato.

Questo rese Meghkumar ancora più furioso. Creò tuoni, fulmini e una pioggia da diluvio.

A terra, il livello dell’acqua cominciò a crescere pericolosamente.

Il trono del Re degli Angeli iniziò a tremare ed egli fece uso del suo potere per vedere che cosa stesse succedendo.

Vide il monaco Parshvanath subire gli attacchi di Meghkumar.

Con la sua Regina, scese in terra: sotto forma di due cobra reali, essi si misero dietro il monaco Parshvanath e usarono le loro teste come ombrelli per ripararlo da quel diluvio.

Fu così che il monaco Parshvanath venne protetto dalla pioggia torrenziale.

Con fermezza, il Re e la Regina degli Angeli domandarono a Meghkumar: “Oh, atroce creatura, non sai che cosa stai facendo? Perché stai accumulando così tanti peccati causando sofferenza a Parshvanath? Adesso ferma questo cataclisma!”

Il monaco Parshvanath era così immerso nella meditazione che non si accorse mai di tutto ciò che avveniva intorno a lui.

Meghkumar si impaurì per quei severi rimproveri e immediatamente rimosse tutta l’acqua.

Chiese perdono a Parshvanath e se ne andò.

Poco dopo questi fatti, Parshvanath raggiunse l’onniscienza e divenne il ventitreesimo Tirthankara dell’era moderna.